テクノポートでホワイトペーパーの制作を担当している卜部です。製造業のホワイトペーパーを多く作ってきていますが、「ホワイトペーパーを作りましょう」と提案すると、多くの企業様から「うちには難しいのでは」という反応をいただきます。

しかし実際には、ホワイトペーパーは製造業にこそ効果的なマーケティング手法です。今回は、私が実際に支援してきた事例をもとに、製造業におけるホワイトペーパー活用の本質的な考え方をお伝えしたいと思います。

この記事の目次

ホワイトペーパーを再定義してみる

「ホワイトペーパー」と聞くと、どんなイメージを持たれるでしょうか。直訳すれば「白書」ですから、政府が発行する「中小企業白書」のような、膨大な調査データをまとめた重厚な報告書を思い浮かべる方も多いはずです。

しかし、製造業のwebマーケティングにおけるホワイトペーパーは、そういった「調査報告書」とは根本的に異なるものです。私は、ホワイトペーパーを「コンバージョンポイントを拡張させるための発想の枠組み」として捉えることをお勧めしています。

多くの製造業のwebサイトでは、コンバージョンポイント(顧客情報を獲得するページ)が「問合せフォーム」と「カタログダウンロード」の2つに限定されています。これらは確かに重要ですが、購買プロセスの比較的後半、つまり「もう製品を導入する気になっている顧客」しか捕まえられません。

ここで視点を変えてみましょう。「ユーザーが本当に知りたい情報とは何か?」という問いから出発するのです。顧客は製品を購入する前に、様々な疑問や不安を抱えています。その情報を適切な形で提供し、「この有益な資料を差し上げますので、代わりに御社の情報を教えてください」という情報の交換を提案する。これが、戦略的取り組みとしてのホワイトペーパーなのです。

「顧客が本当に知りたい情報は何か」そこを出発点にして企画を考えてみよう

ホワイトペーパーの企画で最も重要なのは、「自社が伝えたいこと」ではなく「顧客が知りたいこと」から出発することです。これは当たり前のように聞こえますが、実際には多くの企業が自社製品の機能説明に終始してしまっています。

具体例で考えてみましょう。三次元測定機のマーケティングでホワイトペーパーを企画する場合、ターゲットは実際に何を知りたいのでしょうか。

「自社の複雑な形状の部品を本当に測定できるのか」

これは最も基本的な疑問です。特に航空機部品や医療機器など、複雑な三次元形状を持つ部品を製造している企業にとって、測定の実現可能性は死活問題です。

「既存の測定方法と比べて、どれくらい時間とコストが削減できるのか」

製造現場では、ノギスやマイクロメーターによる手作業測定が今も多く行われています。三次元測定機の導入を検討する際、具体的な投資対効果を知りたいのは当然です。

「オペレーターの習熟にどれくらいの期間が必要なのか」

現場の技術者不足に悩む企業にとって、新しい設備の導入は「また教育コストがかかる」という懸念材料になります。操作の難易度や習得期間は重要な判断要素です。

「測定データをどのように品質管理や工程改善に活用できるのか」

単に寸法を測るだけでなく、取得したデータを現場でどう活用できるかは、経営層が知りたい情報です。DX推進の文脈でも関心が高いテーマです。

「他社ではどのような用途で活用しているのか」

特に初めて三次元測定機を導入する企業にとって、同業他社や類似業種での活用事例は非常に参考になります。「自社でも使えそうだ」という確信を得たいのです。

これらの疑問に真摯に答える資料を作成する。それがホワイトペーパーの出発点です。私がよくお伝えするのは、「営業担当が顧客訪問で必ず聞かれる質問」をリストアップしてみてください、ということです。現場の営業パーソンは、顧客の生の声を最もよく知っています。

マーケティングファネルやターゲットのリテラシーに応じて企画を考える

すべての顧客が同じ段階にいるわけではありません。ホワイトペーパーを企画する際は、ターゲットの状況を考慮することが重要です。

潜在層向けと顕在層向けで企画を分ける

潜在層は、まだ自社の課題を明確に認識していない、あるいは解決方法を探し始めたばかりの段階です。彼らには、課題の気づきを与えたり、業界のトレンドを伝えたりするコンテンツが有効です。

例えば「製造業における測定工程の生産性向上 5つのアプローチ」といったタイトルで、三次元測定機はその選択肢の一つとして紹介する、といった具合です。売り込み色が薄く、教育的な内容にすることで、幅広い層にリーチできます。

一方、顕在層は既に自社の課題を認識し、具体的な解決策を比較検討している段階です。彼らには、より詳細で実践的な情報が求められます。

「三次元測定機の選定チェックリスト 失敗しない導入のための10のポイント」のように、意思決定を支援する具体的なコンテンツが効果的です。競合比較や導入後のサポート体制など、より踏み込んだ情報を提供します。

熟練した技術者向けと初学者向けで分ける

ターゲットの技術的なリテラシーレベルも考慮すべき重要な要素です。

熟練した技術者向けには、技術的に深掘りした専門的なコンテンツが求められます。彼らは基礎的な説明を退屈に感じ、むしろ高度な活用法や最新技術のトレンドに興味を持っています。

例えば「非接触式三次元測定における表面性状の影響と補正手法」といった、かなり専門的なテーマでも価値があります。逆に、基礎的すぎる内容では「こんなことは知っている」と離脱されてしまいます。

初学者向けには、基本から丁寧に解説するコンテンツが必要です。専門用語には必ず説明を加え、図解を多用し、具体的なステップを示します。「はじめての三次元測定 知っておきたい基礎知識と用語解説」のように、入門者が安心して読めるタイトルとトーンが重要です。

アクセスの母数が無いとホワイトペーパーはダウンロードされない

ここまで読んで「よし、素晴らしいホワイトペーパーを作ろう」と意気込んでも、実は大きな落とし穴があります。それは、そもそもwebサイトへのアクセスが無ければ、どんなに優れたホワイトペーパーでもダウンロードされないという事実です。

これは当たり前のように聞こえますが、意外と見落とされがちです。ホワイトペーパー施策は、コンテンツ制作と集客をセットで考える必要があります。優れたコンテンツを作ることと、それを必要な人に届けることは、まったく別のスキルなのです。集客の方法をおさらいしてみましょう。

SEO(検索エンジン最適化)

最も持続的で費用対効果の高い集客方法です。ターゲットが検索しそうなキーワードを特定し、それに最適化したコンテンツをwebサイトに継続的に追加していきます。

例えば「三次元測定機 選び方」「非接触測定 メリット」といったキーワードで上位表示できれば、能動的に情報を探している質の高い訪問者を集められます。ただし、効果が出るまでに3〜6ヶ月程度かかることが多く、地道な取り組みとなります。

Web広告

費用はかかりますが、即効性が高く、予算に応じてスケールできる方法です。Google広告やYahoo広告などを活用します。製造業の場合、リード獲得を目的とするため、検索広告で顕在層へアプローチできる媒体が特に有効です。

メールマーケティング

既存の顧客リストや過去の問合せリスト、展示会で交換した名刺など、既にコンタクト情報を持っている層へのアプローチです。新しいホワイトペーパーが完成したタイミングで、「新資料のご案内」としてメール配信します。すでに関係性がある相手へのアプローチなので、開封率やクリック率が高くなる傾向があります。

また、一度何らかのホワイトペーパーをダウンロードした人に対して、関連する別のホワイトペーパーを案内する「クロスセル」も効果的です。測定機器の基礎資料をダウンロードした人に、測定データ活用の応用資料を案内する、といった形です。

リードが取れるホワイトペーパーの制作方法

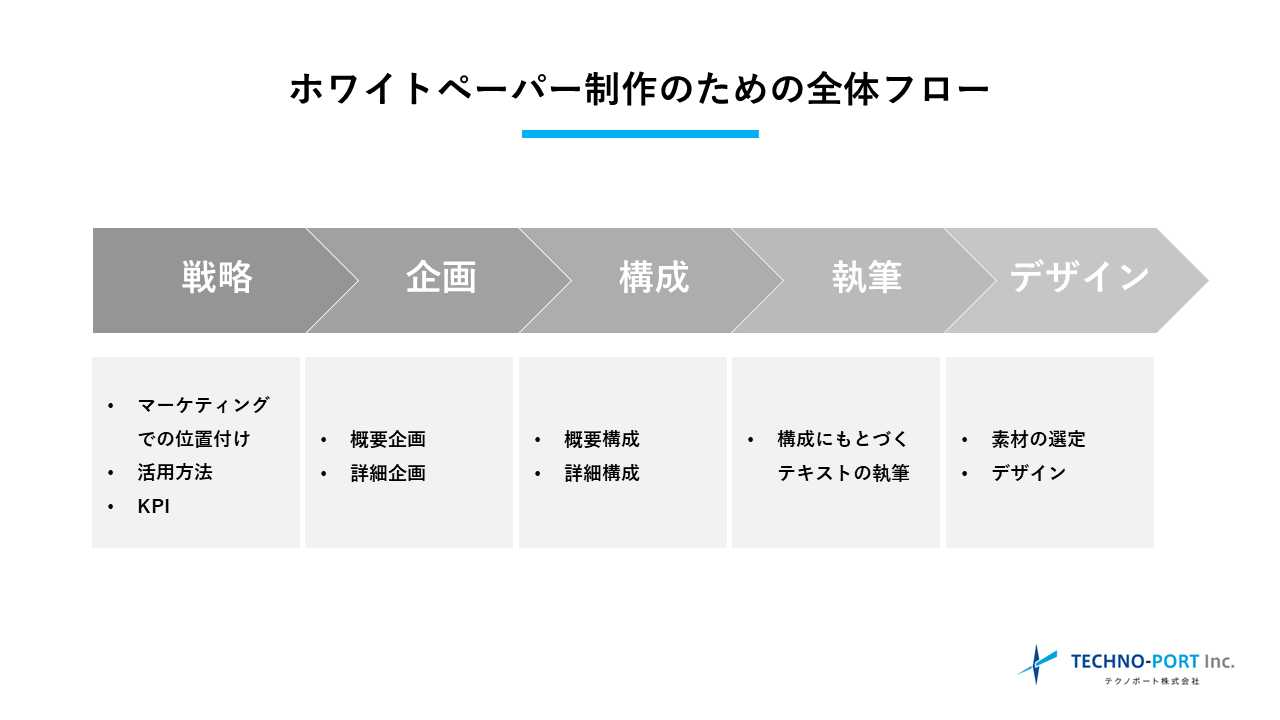

ホワイトペーパーの作り方の全体的な流れは、次の図のようになります。

ホワイトペーパーの制作は、戦略→企画→構成→執筆→デザインという一連のプロセスを踏むことが重要です。

制作プロセスの全体像

戦略編では、マーケティング全体の中でのホワイトペーパーの位置づけを明確にします。コンバージョン率向上が目的なのか、リードナーチャリングが目的なのかで、KPIの設定も変わってきます。

企画編では、訴求したい製品・サービスを決め、ターゲット層(潜在層か顕在層か)を設定し、具体的なペルソナまで落とし込みます。潜在層向けには「製造業DX」のような広いテーマ、顕在層向けには「導入チェックリスト」のような具体的なテーマが効果的です。

構成作成では、全体構成(ページごとの概略)と詳細構成(各ページのワイヤーフレーム)を作り込みます。

執筆では、結論ファーストで簡潔に、情報を構造化して書くことが求められます。読者は細かいところまで読まないという前提で、ビジュアルと最低限のテキストで伝えることを意識します。

デザインでは、トーン&マナーを決め、素材を選定し、読みやすいレイアウトに仕上げます。

制作時の重要なポイント

- プロフェッショナルな語り口:曖昧な表現を避け、専門家としての信頼性を保つ

- 図解の効果的な活用:フロー図、マップ図、ベン図などで直感的に理解できるようにする

- 魅力的なタイトル:ターゲット、課題、解決策が明確なタイトルにする

- 数値データの活用:根拠となるデータを記載し、説得力を高める

- 実際の写真の使用:自社設備やサンプルの実物写真で具体的なイメージを与える

制作プロセスの詳細や、実際に使える情報整理シートやテンプレートについては、こちらの記事で詳しく解説されていますので、ぜひご参照ください。